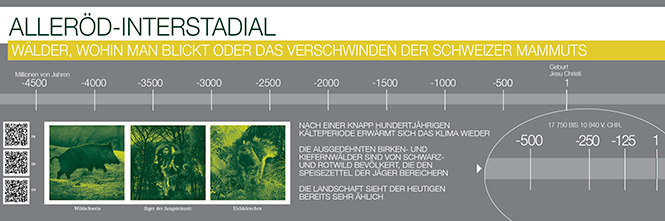

Das Alleröd-Interstadial

Im Verlauf der Alleröd-Periode wird das Klima im Vallée de Joux immer milder. Die Landschaft verändert sich komplett, nichts erinnert mehr an die Kaltperioden zuvor. Dichte Tannen- und Birkenwälder bedecken die Hänge und Hochtäler des Jura, wo zuvor Grassteppen den Mammuts und anderen eiszeitlichen Pflanzenfressern Nahrung boten. Der Mensch nimmt die Waldgebiete im Jura und in den Alpen in Besitz, jedoch nur zögerlich und im kleinen Maßstab. Es gibt Hinweise darauf, dass die Menschen schon damals über den Jurabogen hinweg regen Handel mit Feuersteinen und Halbedelsteinen treiben. Jäger kommen in die Region, um Wildschweine, Hirsche und Rehe aufzuspüren. Aber im Grunde ist der Jura unbewohnt – auch wenn die Landschaft, Fauna und Flora sich nicht wesentlich von heute unterscheiden.

Gesteine in dieser Zone: Geröll der Gletschermoräne vom Fundort des Mammuts, der Kiesgrube von Praz-Rodet

Pflanzen in dieser Zone: Festuca amethystina (Schwingel), Aster alpinus (Alpen-Aster), Dianthus superbus (Prachtnelke),

Betula verrucosa (Birke), Pinus sylvestris (Waldkiefer).

Das Bölling-Interstadial

Das so genannte Bölling-Interstadial bringt einen erneuten Anstieg der Temperaturen. In der Steppenlandschaft des Vallée de Joux sprießen Wacholder- und Sanddornbüsche, und die Tannen- und Birkenwälder erstrecken sich bald wieder bis in die höheren Lagen des Jura. Generell steigt die Vegetationsgrenze auf bis zu 2000 Meter über dem Meeresspiegel an. In den niedriger gelegenen Feuchtzonen breiten sich Weiden und Erlen aus. Die Klimaerwärmung ist eine Katastrophe für die letzten eiszeitlichen Tierarten wie das berühmte Wollnashorn, das Rentier oder das Urpferd. Aber sie lockt die ersten Jäger zurück in unser Tal.

Gesteine in dieser Zone: körnige Ablagerungen vom Genfer

Pflanzen in dieser Zone: Vaccinium myrtillus (Heidelbeere), Betula verrucosa (Birke).

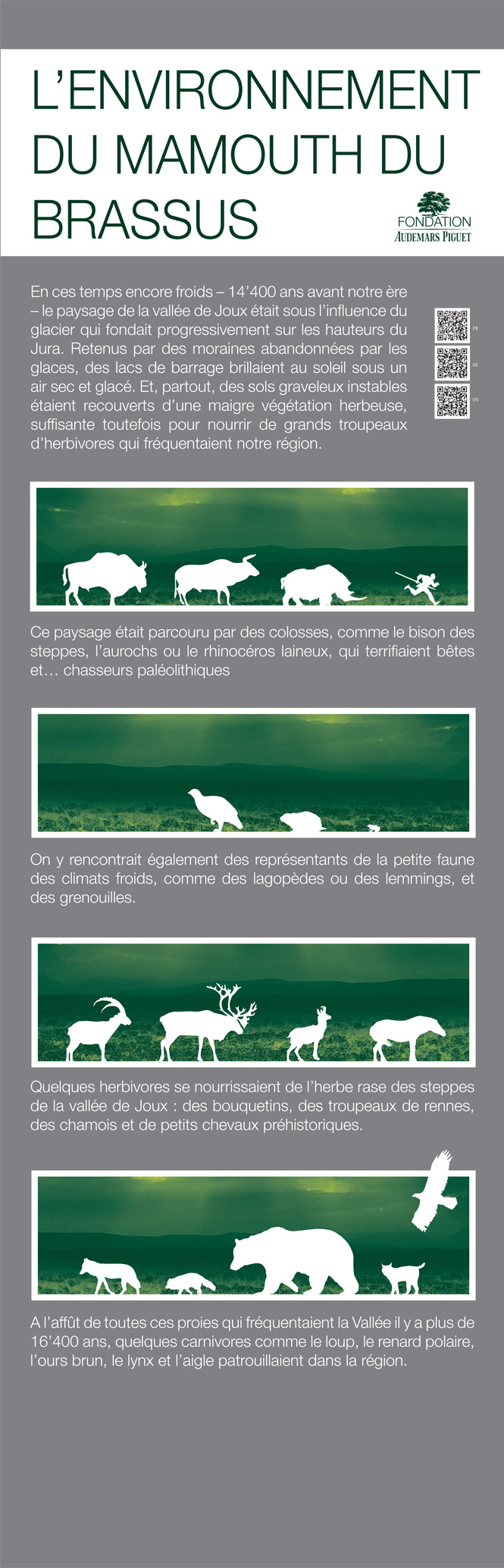

Die Älteste Dryaszeit

In der Mitte des Pleistozän erleidet das Klima in Europa einen kurzen, aber heftigen Kälteeinbruch. Im Jura ziehen sich die Wälder zurück. An ihre Stelle treten steppenartige Landschaften, vergleichbar der ausgedehnten Tundra Sibiriens. In den Alpen wachsen die Gletscher für kurze Zeit wieder an, und durch das Vallée de Joux streifen wieder archaische Steppentiere – Bisons, Rentiere und Urpferde. Die Mammuts haben den Jura bereits vor Jahrzehnten endgültig in Richtung Norden verlassen. Die mit Pfeil und Bogen bewaffneten steinzeitlichen Jäger geben ihre Jagdgebiete in den Höhenlagen des Jura auf und ziehen talwärts. Nur noch gelegentlich durchstreifen kleine Jägertrupps die Berge. In der Tat ist der Jura in den folgenden 13.000 Jahren nicht permanent besiedelt, obwohl durch mildere klimatische Bedingungen schon bald wieder mehr oder weniger dichte Waldgebiete entstehen.

Gesteine in dieser Zone: Splitt aus La Claie aux Moines, Savigny, runde Granitkiesel

Pflanzen in dieser Zone: Helianthemum nummularium (Gemeines Sonnenröschen), Globularia cordifolia

(Herzblättrige Kugelblume), Pulsatilla vulgaris (Kuhschelle), Hippophae rhamnoides (Sanddorn).

Das Meiendorf-Interstadial

Die erste Warmphase im Weichsel-Spätglazial lässt die Temperaturen rasch auf das Niveau des zwanzigsten Jahrhunderts ansteigen. Die rasante Gletscherschmelze führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 14 Meter in nur 350 Jahren! Unsere Breitengrade werden von Wäldern überwuchert, die das Siedlungsverhalten von Mensch- und Tierpopulationen auf den Kopf stellen. Die Mammuts verlassen Mitteleuropa auf der Suche nach ausgedehnten Prärien, deren Gräser sie zum Überleben brauchen. Die Fallensteller des Pleistozän folgen ihnen nach. Der dichte Wald erfordert neue Methoden der Jagd – mit Pfeil und Bogen. Der von Baumwurzeln stabilisierte und mit einer dicken Humusschicht überzogene Boden birgt nicht mehr die Gefahr von Erdrutschen, wie sie dem Mammut in Le Brassus zum Verhängnis wurden.

Der Rhonegletscher zieht sich bis ins Zentralwallis zurück.

Gesteine in dieser Zone: Rundkies La Côte, Kiesel aus dem Vallée de Joux, grüne Granitkiesel aus den Seealpen

Gesteine in dieser Zone: Geröll der Gletschermoräne aus der Kiesgrube von Praz-Rodet Pflanzen in dieser Zone:

Salix helvetica (Schweizer Weide), Saxifraga paniculata (Rispen-Steinbrech), Dryas octopetala (Weiße Silberwurz), Salix repens ssp. repens (Kriechweide).

Das Ende der Weichsel-Kaltzeit –

Inzwischen haben die Kontinente ihre heute bekannten Positionen eingenommen. Seit ungefähr zwei Millionen Jahren haben mehrere Kälteperioden an den Polen und die Hochgebirgen gewaltige Eispanzer anwachsen lassen. 20.000 Jahre vor Christi Geburt liegt beispielsweise die gesamte Schweiz ab einer Höhe von 1200 bis 1500 Meter über dem Meeresspiegel unter einer dicken Eisschicht begraben. Im Verlauf der Ältesten Dryaszeit (ca. 17.000 Jahre v. Chr.) beginnen sich die Gletscher langsam zurückzuziehen – zumindest in den tieferen Lagen. Das Vallée de Joux liegt noch immer unter Eis. 2000 Jahre später besuchen Menschen wie wir regelmäßig die Grotte von Lascaux, während Mammuts, Wollnashörner und Rentiere an den Ufern des Genfer Sees grasen. Ungefähr 14.400 Jahre vor unserer Zeit, also kurz nach dem Rückzug des Gletschers aus dem Vallée de Joux, betritt Sapy, das Mammut aus Le Brassus, das Tal, das einst sein Grab werden soll. Der Gletscher hat bei seinem Rückzug einen von Geröllmassen aufgestauten See hinterlassen. Als die Endmoräne bricht, ergießt sich eine Wasserflut in das Vallée de Joux, in der das Mammut ertrinkt.

Gesteine in dieser Zone: Geröll der Gletschermoräne aus der Kiesgrube von Praz-Rodet

Pflanzen in dieser Zone: Salix helvetica (Schweizer Weide), Saxifraga paniculata (Rispen-Steinbrech), Dryas octopetala (Weiße Silberwurz), Salix repens ssp. repens (Kriechweide).

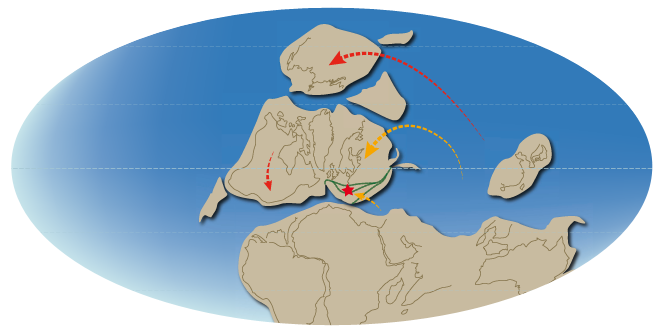

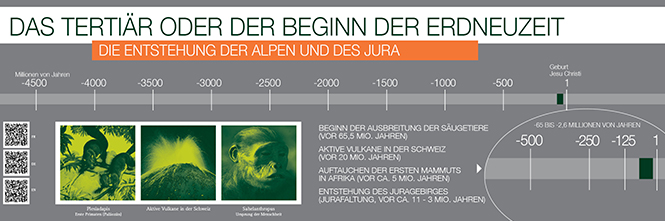

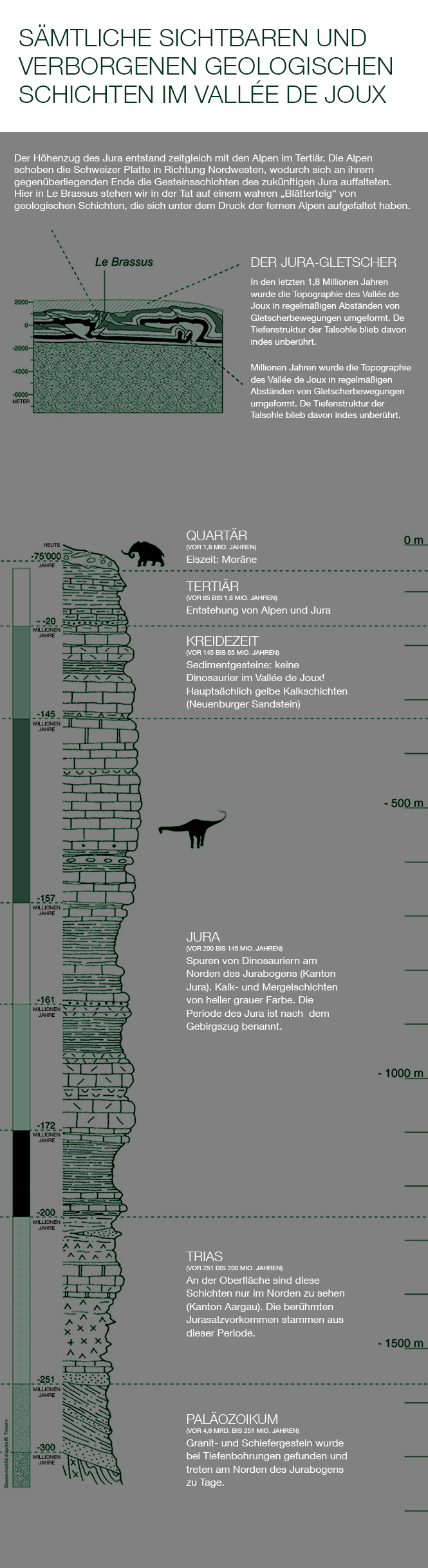

Das Tertiär oder der Beginn der Erdneuzeit

Nach dem schrecklichen Artensterben am Ende der Kreidezeit kommt das Leben auf unserem Planeten nur langsam wieder in Schwung. Säugetiere und große Vögel treten an die Stelle der ausgelöschten Dinosaurierarten. Unter dem Druck der von Afrika gegen Europa gepressten Insel Italien türmen sich die Alpen zum Gebirge auf. Gleichzeitig hebt sich der Juraboden, fällt trocken (vor 55 Millionen Jahren) und legt sich ebenfalls in Falten (bis vor etwa 11 bis 3 Millionen Jahren). Ungefähr zur selben Zeit (vor ca. 7 Millionen Jahren) lebt in Afrika der Sahelanthropus, eine Affenart, die den Vorfahren der ersten Hominiden schon sehr nahe steht, zusammen mit den Mammuts (vor ca. 5 Millionen Jahren).

Gesteine in dieser Zone: Sedimentgestein aus Massonnens (FR)

Pflanzen in dieser Zone: Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel), Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen), Lythrum salicaria (Gewöhnlicher Blutweiderich), Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut), Leucanthemum vulgare (Margerite).

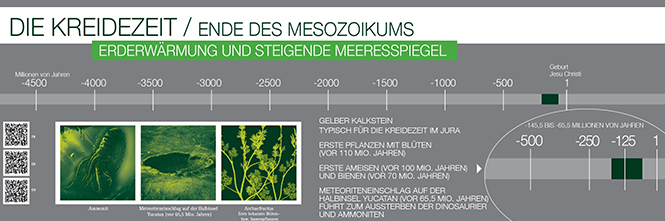

Die Kreidezeit / Ende des Mesozoikums

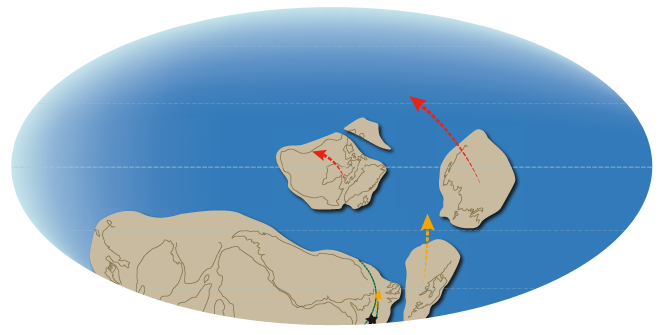

Im Verlauf der Kreidezeit wandert der Jura weiter nach Norden und erreicht den geografischen Breitengrad des heutigen Griechenland. Der Nordatlantik ist erst einige Hundert Kilometer breit und Südamerika klebt noch immer an Afrika. Auch Afrika befindet sich vor 125 Millionen Jahren auf dem Weg nach Norden und schiebt dabei eine schmale Insel vor sich her, die dadurch gegen Europa gedrückt wird. Aus ihr bildet sich später der italienische Stiefel. Diese Bewegung ist der Auslöser für die Auffaltung der Alpen, doch im weiter nördlich gelegenen Jura ist davon noch nichts zu spüren. Der Jura ist von einer seichten, warmen Wasserfläche bedeckt, in der sich – wie in allen damaligen Meeren – Vorfahren der heutigen Haifische tummeln. Am Festland wachsen vor 110 Millionen Jahren die ersten Blütenpflanzen, also erst 120 Millionen Jahre nach den ersten Dinosauriern! Und Bienen gibt es erst zur Zeit des Tyrannosaurus vor 70 Millionen Jahren. Der Einschlag eines Meteoriten in Yucatan vor 66,5 Millionen Jahren markiert das Ende der Kreidezeit und des Erdmittelalters. Durch das Ereignis werden die Ammoniten ausgelöscht sowie die Mehrzahl der Dinosaurier – mit Ausnahme der Vögel.

Gesteine in dieser Zone: Bruchkiesel aus La Sarraz

Pflanzen in dieser Zone: Aconitum napellus (Blauer Eisenhut), Caltha palustris (Sumpfdotterblume).

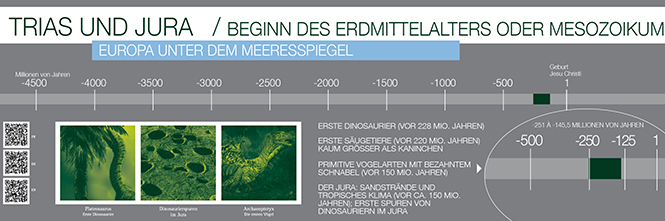

Trias und Jura / Beginn des Erdmittelalters oder Mesozoikum

Zu Beginn des Erdmittelalters vor 251 Millionen Jahren überquert Le Brassus den Äquator in nördlicher Richtung. Das zukünftige Jura-Massiv befindet sich in der Mitte eines gigantische Kontinents, der das spätere Afrika, Nordamerika und Nordasien umfasst. Vor etwas mehr als 225 Millionen Jahren hinterlassen die ersten Dinosaurier ihre Spuren am nördlichen Ufer eines Meeres, das sich langsam in Europa auszubreiten beginnt. Während der Superkontinent auseinander bricht, um die heute bekannten Erdteile zu bilden (vor etwa 220 Millionen Jahren), bilden die Mitte und der Süden Europas eine weite Tiefebene, die sich langsam mit Wasser füllt. Die ältesten Schichten von Mergel und Kalk, aus denen das Jura-Massiv besteht, stammen aus dieser Zeit. Auf dem Festland weiter im Norden entstehen neben den Dinosauriern die ersten Säugetiere. Vor 150 Millionen Jahren durchweht den Schweizer Jura ein Hauch von Bahamas: Palmenstrände unter tropischer Sonne, bevölkert von zahlreichen Dinosauriern und primitiven vogelähnlichen Tieren, deren Schnäbel noch mit Zähnen bewehrt sind.

Gesteine in dieser Zone: Feuerstein und Findlinge aus Enney (FR).

Pflanzen in dieser Zone: Pinus mugo (Bergkiefer), Juniperus communis (Gemeiner Wacholder), Juniperus sabina (Sadebaum).

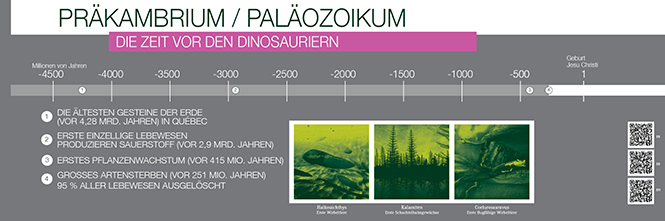

Präkambrium und Paläozoikum

Unter Präkambrium versteht man die Zeit zwischen der Erstarrung der Erdkruste und dem Auftauchen der ersten hartschaligen Fossilien vor ungefähr 540 Millionen Jahren. Im danach folgenden Paläozoikum entwickeln sich die ersten Landpflanzen (vor 415 Millionen Jahren), die Farne und Schachtelhalmgewächse (vor 385 Millionen Jahren) sowie die Nadelhölzer (vor 350 Millionen Jahren). Zu dieser Zeit befindet sich Le Brassus auf einer Insel größer als das heutige Madagaskar inmitten eines riesigen Ozeans zwischen Afrika und Nordeuropa, unterhalb des südlichen Wendekreises. Der Aufprall der Insel auf die Küste Europas wirft eine riesige Bergkette auf, die heute zwar längst erodiert ist, sich damals aber von Spanien über Jura und Schwarzwald bis nach Böhmen erstreckt. Das Paläozoikum endet vor 251 Millionen Jahren mit einem der größten Massenaussterben der Erdgeschichte: Über 95 % aller bekannten Arten von Lebewesen verschwinden von der Erdoberfläche. Einige Gesteine aus dieser lange zurückliegenden Epoche sind heute noch in der Schweiz zu finden. Dabei handelt es sich in erster Linie um Granit und Schiefer in den älteren Formationen und Rot- oder Buntsandstein in den jüngeren Schichten.

Gesteine in dieser Zone: Feuerstein aus Mörel und Susten (VS), Granit vom Mont-Blanc, Findlinge aus Mörel und Susten (VS).

Pflanzen in dieser Zone: Dryopteris filix-mas (Wurmfarn), Equisetum hyemale (Winter-Schachtelhalm)

Das Modell von Sapy

Im Jahr 1969 fand man im Vallée de Joux ein komplettes Mammutskelett. Es ist heute im Paläontologischen Museum von Lausanne ausgestellt, und zwar in genau der Position, in der es nach dem Rückzug des Gletschers in der Endmoräne eingebettet wurde. Es fehlen nur einige Rippen – wahrscheinlich wurden diese kurz nach dem Tod des Mammuts von Raubtieren herausgerissen.

Einen kompletten, unversehrten Mammutschädel findet man nur selten. Die Muskeln an Kopf und Rücken sind außergewöhnlich kräftig entwickelt, denn sie müssen das enorme Gewicht der ausladenden Stoßzähne tragen und brauchen eine große Ansatzfläche am Knochen. Der gigantische Schädelknochen weist unzählige, oft nur Millimeter große Poren auf und bildet Hohlräume von bis zu zehn Zentimeter Durchmesser. Es ist gut nachvollziehbar, warum das Bergen eines Mammutschädels so schwierig ist – falls er nicht schon vor dem Fund zertrümmert wurde.

Um die bei der Entdeckung gewonnenen Erkenntnisse zu sichern bot sich ein Abguss des Skeletts an. Das Modell wurde detailgetreu nach dem Original angefertigt, nur die fehlenden Knochen hat man ersetzt. Durch die Abgusstechnik entstanden hohle Knochen, in denen sich eine tragende Struktur aus Metall verbergen ließ.

Wir haben das Originalskelett zerlegt, um die Knochen in unserem Labor in St. Gallen zu behandeln. Nachdem wir einen Negativ-Abguss aus Silikon angefertigt hatten, gossen wir die Form mit glasfaserverstärktem Kunstharz aus und schufen so ein naturgetreues Abbild des echten Skeletts.

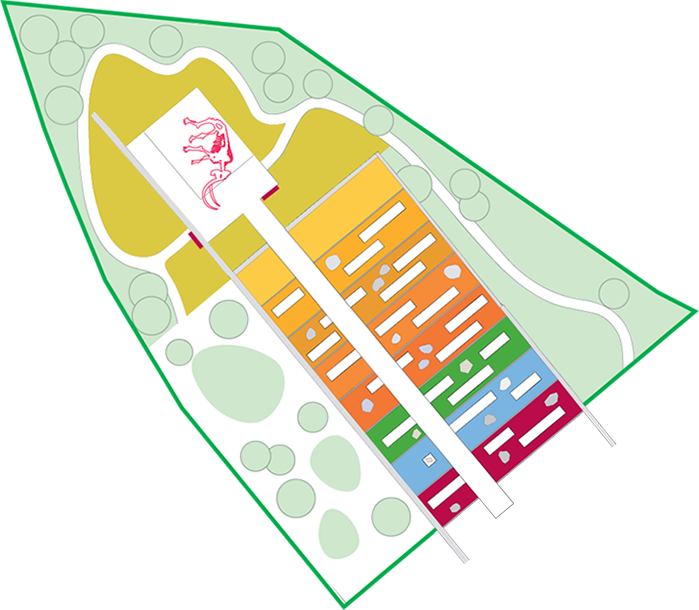

Die Rekonstruktion wurde von der Gemeinde Le Chenit anlässlich ihres 350-jährigen Bestehens gekauft. Heute ist es in einem speziell gebauten Pavillon im Zeitgarten in Le Brassus ausgestellt, wo es optimal zur Geltung kommt.

Sowohl das Originalskelett als auch seine in Le Brassus ausgestellte Nachbildung sind als Anschauungsobjekte für die Wissenschaft von großem Wert. Zahlreiche Wissenschaftler verschiedener Institute, darunter das Mammutmusuem in Niederwenigen im Kanton Zürich (www.mammutmuseum.ch) haben die beiden Exponate studiert.

Urs und Sonia Oberli, Paläontologielabor, St. Gallen

Hinweistafel an der Fassade des alten Bahnhofs von Le Brassus

Der alte Bahnhof von Le Brassus wurde am 19. August 1899 eingeweiht. Am 1. Oktober 1938 wurde die Strecke elektrifiziert.

Am 17. Mai 2000 hielt hier ein von Audemars Piguet gecharterter TGV, mit dem die Belegschaft des Unternehmens nach Paris fuhr und am nächsten Tag wieder nach Le Brassus zurückkehrte.

Der letzte Zug verließ den alten Bahnhof am 8. Juni 2008. Am 27. April 2009 fuhr der erste Zug in den neuen Bahnhof von Le Brassus ein, der am 20. August 2009 seiner Bestimmung übergeben wurde – 110 Jahre und einen Tag nach der Eröffnung des Schienenverkehrs nach Le Brassus.

Eine Fotodokumentation zum Abriss des alten Bahnhofs findet sich unter folgender Internetadresse: :

http://www.trainsfrancais.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=34888

Die Bedeutung des Mammuts von Le Brassus

Nur selten gelingt der Fund eines praktisch unversehrten und weitgehend kompletten Wollmammut-Skeletts. Das Skelett von Le Brassus lieferte darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse über noch nicht ausgewachsene Mammuts: Sein Rücken hat noch keinen ausgeprägten Buckel und auch die Stoßzähne fallen noch relativ bescheiden aus.

Man weiß inzwischen auch, dass die Mammuts gegen Ende ihrer Jugend eine Phase starken Wachstums durchlebten, in der die Wirbelsäule förmlich in die Länge schoss, und dass bestimmte Gelenke wie zum Beispiel die Knie erst relativ spät verknöcherten.

Unser Mammut litt an Arthrose, einer Knochenkrankheit, die nur wenige der bekannten Arten von Lebewesen befällt. Nach Spuren an den Stoßzähnen zu schließen bewegte das Mammut von Le Brassus den Kopf öfter und kraftvoller nach rechts als nach links.

Ein großer Pflanzenfresser, ein starker Konkurrent für seine Zeitgenossen

Anhand seines Gebisses können wir uns eine recht genaue Vorstellung vom Speiseplan des Mammuts machen. Die Backenzähne des Wollmammuts weisen ausgeprägte parallele Furchen im Zahnschmelz auf, ähnlich wie bei einem Elefant. Die Mammuts verwendeten ihre Backenzähne wie Mühlsteine, wobei sich ihr Unterkiefer nur nach vorne und hinten bewegte und nicht seitlich wie etwa bei Kühen. Mit ihren harten, von Zahnschmelz überzogenen Kauflächen waren die Mahlzähne der Mammuts bestens dafür geeignet, harte und trockene Steppengräser zu zerkleinern.